The requested URL /topic.htm was not found on this server.

Скрытое положение слухового органа в толще самой плотной кости в организме было причиной того, что микроскопическое исследование внутреннего уха, в частности при глухонемоте, началось лишь очень недавно, в конце XIX столетия. Чем больше было произведено гистологических исследований, тем яснее становилось, что патологической анатомии глухонемоты, как таковой, не существует. Имеется патологическая анатомия глухоты, причем чего-либо специфического для глухонемоты нет, если не считать те случаи, где глухонемота имеет своей причиной аномалии развития внутреннего уха, но и тогда, естественно, найденные изменения нужно относить опять-таки не к глухонемоте, а к аномалиям развития.

Таким образом, дело по существу, сводится к описанию аномалий развития уха и изменений, вызванных различными воспалительными заболеваниями лабиринта или травмой.

Существует несколько попыток классификации глухонемоты по патологоанатомическим признакам, однако нужно иметь в виду, что признаков, бесспорно указывающих на врожденный характер глухонемоты, очень мало, и по мере углубления наших знаний все более и более выясняется, что то, что считалось несомненным признаком врожденной глухонемоты, находят при глухонемоте, приобретенный характер которой также не подлежит никакому сомнению.

Уже Manasse,[74] указал на то, что поставить диагноз конгенитальной глухонемоты на основании одних только анатомических исследований представляется нередко весьма затруднительным. Manasse требует, чтобы данные исследования согласовались с данными анамнеза. Возможно также, что изменения, найденные во внутреннем ухе, развились впоследствии, в течение индивидуальной жизни, и не были налицо в момент рождения.

В настоящее время осталось лишь весьма мало явлений, которые авторы считают патогномоничными для врожденной глухонемоты.

Так, Lange[19] относит сюда следующие признаки.

Н. Marx[75] прибавляет к перечисленным признакам еще два, а именно:

Равным образом такие явления, как эктазии перепончатого лабиринта, коллапсы его, смещения, ядерная оболочка вокруг Кортиевой перепонки, которые раньше считались признаками врожденной глухонемоты, по Steurer'y,[76] с несомненностью были находимы при приобретенных формах глухонемоты. В частности, ядерную оболочку вокруг Кортиевой мембраны наблюдают при приобретенной вследствие hydrops labyrinthi (Wittmaack) глухоте.

Недостатком огромного большинства патологоанатомических исследований глухонемоты нужно считать то, что при них изучались изменения исключительно в периферическом органе, тогда как на центральную нервную систему не обращалось никакого внимания, и поэтому даже было выставлено положение (ср. у Lange[19]), что нет случая глухонемоты, который в достаточной мере не мог бы быть объяснен изменениями, найденными при гистологическом исследовании в периферическом органе. Между тем, в литературе описаны случаи, когда изменения в периферическом органе были настолько малы, что ими никоим образом нельзя было объяснить возникновение глухонемоты.

Такие случаи были описаны Schlittler'ом[77] и Brock'ом[78]. Случаи, при которых была исследована также и центральная нервная система, принадлежат Siebenmann'y и Bing'y[79] Quix'y и Brouwer'y[80] и некоторым другим.

В случае Siebenmann'a и Bing'a в мозгу были найдены вторичные явления дегенерации, которые авторы объясняют не деятельностью нервов в ушном лабиринте, кроме того, изменения в nucleus, ventralis слухового нерва, а в случае Quix'a и Brouwer'a найдены были изменения в продолговатом мозгу со стороны периферических, слуховых путей и ядер слухового нерва. Начиная отсюда, найдены вторичные дегенеративные явления в вышеуказанных путях: formatio reticularis, corpus trapezoideum, боковой петле и corpus quadrigeminum.

G. Alexander[81] сообщает об одном гистологически исследованном случае глухонемоты, где одновременно наблюдалась гипоплязия, мозжечка и стволовой части мозга. Однако связь между недоразвитием центральной нервной системы и глухотой Alexander в данном случае объясняет следующим образом: недоразвитие мозжечка вызвало малоценность слухового органа, вследствие чего приобретенное заболевание уха (хроническое гнойное воспаление среднего уха) вызвало вторичные атрофически-дегенеративные изменения во внутреннем ухе.

После всего сказанного ясно, что все предложения патологоанатомической классификации глухонемоты имеют, так же, как и клинические классификации, только относительную ценность.

Первая классификация патологоанатомического характера принадлежит F. Siebenmann'y[82]. Глухонемота делится им на врожденную и приобретенную. При врожденной глухонемоте Siebenmann различает две группы: 1) полную аплязию всего лабиринта и 2) случаи, когда костный и перепончатый лабиринты вполне развиты, но эпителий перепончатого лабиринта на большем или меньшем протяжении дегенерировав.

Во второй группе Siebenmann различает две подгруппы:

Сюда относятся три типа:

Приобретенную глухонемоту Siebenmann делит на различные группы в зависимости от причины, вызвавшей ее, а именно: на глухонемоту от менингита, скарлатины, кори, сифилиса, свинки, дифтерии, тифа, травмы и т. д.

Кроме того, он различает эндемическую глухонемоту и патологоанатомические изменения, не касающиеся уха.

Таким образом, в этой классификации не выдержан чистый патологоанатомический принцип, и приведено анатомически-этиологическое деление. Понятно, что анатомическая классификация глухонемоты по этиологическому принципу (глухонемота от менингита, скарлатины и пр.) не выдерживает критики, так как изменения от разных причин могут быть совершенно идентичны, либо глухонемота при одном и том же заболевании может быть обусловлена различными патологоанатомическими изменениями. Сюда же надо отнести ненадежность анамнеза и невозможность отличить патологоанатомические изменения при врожденной и приобретенной глухонемоте.

Alexander[26] также делит все патологоанатомические изменения при глухонемоте на изменения конгенитального и приобретенного характера.

Конгенитальные изменения обязаны своим происхождением двум принципиально различным процессам недоразвития внутреннего уха:

В обоих случаях, следовательно, речь идет о дефектах в эмбриональной закладке, но в первом случае это касается эмбриональной закладки нервно-ганглиозного аппарата, а во втором - эмбриональной закладки вспомогательного аппарата улитки и всех остальных частей слухового органа (капсулы лабиринта и барабанной полости). В этом последнем случае атрофия нервно-ганглиозного аппарата развивается вторично.

В первой группе можно, по Alexander'y, различать три подотдела:

|

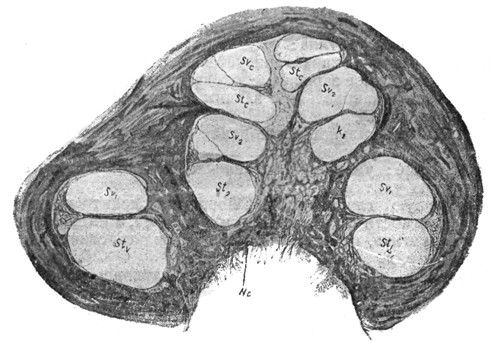

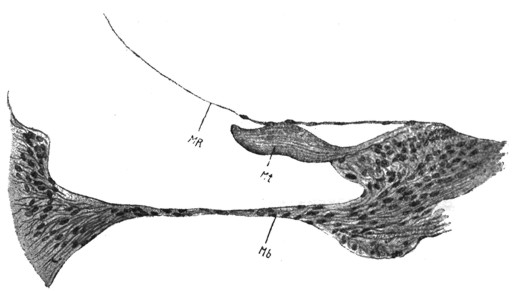

Рис. 5. Конгенитальная глухонемота. Осевой разрез улитки женщины 43 лет, глухой от рождения (по Alexander'y: Die Anatomie der Taubstummheit, VI Lieferung. 1909). |

|

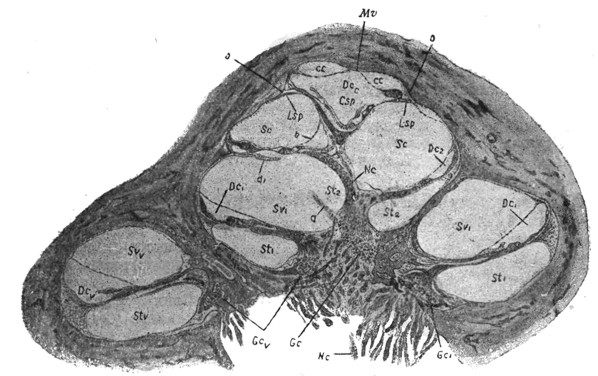

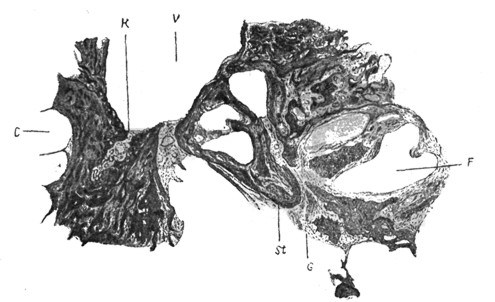

Рис. 6. Вертикальный разрез через улитку. Дефект modloli (no ALexander'y: "Zur Pathologic und pathologischen Anatomic der kongenitalen Taubheit. Arch, f. Ohrenhellkunde.

Bd. 61, 1904, Taf. HI, IV, Fig. 6).

|

|

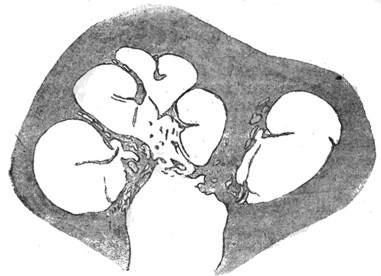

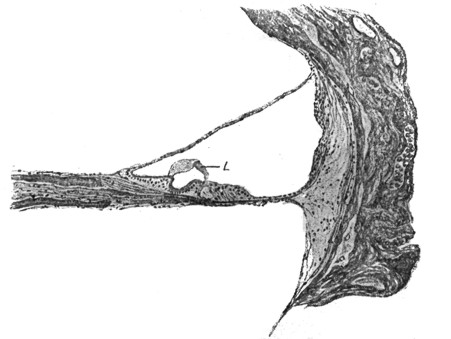

Рис 7. Нормальный костный остов улитки (по Alexander'у). |

В случаях подотдела а говорят о типе саккуло-кохлеарной дегенерации. Это самый частый вид конгенитальной глухонемоты (около 70% всех случаев), при которой наблюдается только глухота, тогда как функции вестибулярного аппарата сохранены.

Эта большая стойкость вестибулярного аппарата, по сравнению с улиткой (pars inferior), объясняется следующим образом: вестибулярный аппарат в своем развитии опускается далеко вниз по зоологической лестнице, так что даже у некоторых беспозвоночных животных (и даже у некоторых растений) можно наблюдать наличие таких органов, которые служат для сохранения равновесия. Между тем, улитка появляется только у позвоночных животных, начиная с амфибий. Общеизвестен закон, согласно которому степень устойчивости каждого органа определяется его филогенетическим возрастом. Поэтому одна и та же унаследованная вредность может задержать развитие улитки, не оказав никакого влияния на развитие вестибулярного (статического) аппарата. Наличие остатков слуха пря этом должно объясняться неполной аплазией образований улитки. Около 1/3 глухонемых этой категории обнаруживают большие или меньшие остатки слуха.

Приобретенные формы глухонемоты, как возникшие в результате воспалительных процессов, наоборот, сопровождаются уничтожением функции обоих отделов внутреннего уха, так как по отношению к воспалительному агенту образования обоих отделов оказываются в одинаковой мере нестойкими.

Поэтому при приобретенной глухонемоте наблюдается одновременная утрата функций кохлеарного и вестибулярного аппаратов. В случаях подотдела б все нервные окончания перепончатого лабиринта недоразвиты. Поэтому наблюдается не только полная глухота, но также еще полная потеря функции вестибулярного аппарата, что клинически сказывается в наличии конгенитальных лабиринтных расстройств равновесия. При анатомическом исследовании находят п. acusticus тонким, в виде ниточки, а эпителий на месте нервных окончаний в перепончатом лабиринте состоит либо только из одних опорных клеток, либо вовсе отсутствует.

В случаях подотдела в наряду с недоразвитием лабиринта наблюдается еще и недоразвитие мозга и даже головы, следовательно, речь идет о нежизнеспособных зародышах, ввиду чего эти случаи лишены клинического значения.

|

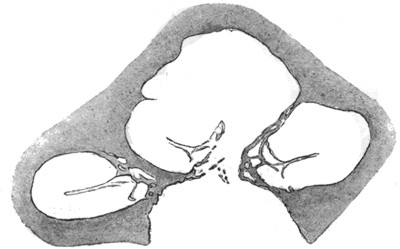

Рис. 8 Костный остов улитки, представленной на рис. 6 (по Alexander'у). |

Alexander считает также характерным для случаев всех трех подотделов изменения формы перепончатого лабиринта в виде полного заращения полостей, образования частичных расширений и спадений, ненормальных складок и проч. Складки могут превращаться в перепончатые тяжи, пронизывающие полости лабиринта в различных направлениях и вызывающие отмежевывание отдельных участков лабиринта, как membrana Corti, отолитовых перепонок и проч., обычно расположенных в нем свободно. Как на это уже было указано выше, такие же точно изменения могут наблюдаться и при приобретенных формах и потому они не могут считаться патогномоничными для конгенитальной глухонемоты.

Эпителий, выстилающий стенки перепончатого лабиринта, также представляется недоразвитым при врожденной аплязии нервно-ганглиозного аппарата, хотя и в различной мере. Так, в одних случаях дело идет только об исчезновении волосатых клеток, в других (а таких случаев большинство) и опорный эпителий представляется частично дегенерированным, и наряду с нормальными опорными "летками попадаются значительные скопления ненормальных форм причудливого внешнего вида. Иногда же и волосатые клетки, хотя и сохраняются, но принимают причудливые формы. Ненормальные скопления клеток могут либо оставаться в связи со стенками лабиринта, либо отстают от них и лежат свободно, в эндолимфатических пространствах, иногда окруженные патологическими перепончатыми перемычками. При аплязии Кортиева органа постоянно одновременно наблюдается также и атрофия striae vascularis.

По поводу приводимых изменений эпителия нужно опять-таки сказать, что они одинаково встречаются и при приобретенных формах глухонемоты.

Вторая группа, установленная Alexander'ом, в свою очередь, распадается на четыре подотдела:

Детали этого подразделения таковы.

В случаях, относящихся к подотделу а, первичным является недоразвитие костной капсулы лабиринта. У зародыша, как известно, перепончатый лабиринт сперва бывает окружен хрящевой капсулой, постепенно принимающей форму позднейшей улитки. С внутренней стороны этой хрящевой капсулы приподнимается гребень в форме выступа, отделяющего преддверный отдел улитки от остальной части этой последней.

Если развитие капсулы улитки останавливается на этой ступени я хрящ затем окостеневает, то все остальные костные перегородки улитки недоразвиваются, вследствие чего остается навсегда ненормальное утолщение scalae vestibuli каждого оборота улитки и scalae tympani вышележащего оборота. Кроме того, и перепончатый лабиринт недоразвивается и получает ненормальную внешнюю форму и ненормальное положение. Эпителиальные образования в таких случаях имеются во множестве, но внешний вид их и особенность строения и расположения отличают их от им подобных нормальных образований.

Siebenmann[82] назвал этот тип типом Mondini, однако, из литературных данных видно, что Alexander[83] еще раньше описал его в .лабиринте человека, a Alexander и Tandler[84] - в лабиринте животных.

Случаи подотдела б характеризуются образованием патологических костных очагов, имеющих полное сходство с теми ненормальными костными очагами, которые находят при отосклерозе. И по своему местоположению эти костные очаги ничем не отличаются от находимых при отосклерозе (случаи Lindt'a,[16] Manasse,[9] Politzer'a,[14] Siebenmann'a[82] и др.) Так, их находят в латеральной стенке костного лабиринта, в окружности лабиринтных окон, в промонтории или в глубине пирамиды височной кости. Siebenmann нашел их в области полукружных каналов и преддверия, Manasse - в области внутреннего слухового прохода, a Alexander - у кретинов в области внутреннего слухового прохода и в стенках основного завитка улитки и преддверия.

Наряду с описываемыми костными очагами находят также известные изменения со стороны перепончатого лабиринта, которыми, собственно, и обусловливается глухота, а именно: атрофию всех нервных окончаний волосатых клеток, аплязию или только гипоплязию мешочков преддверия, равно как canalis reuniens и преддверного отдела перепончатой улитки.

Этот вид конгенитальной глухонемоты интересен тем, что он представляет как бы переход, или, лучше сказать, находится в генетической связи с другими формами глухоты, как отосклероз и прогрессивная лабиринтная тугоухость (Manasse), при которых также находят не только характерные гнезда новообразованной кости в капсуле лабиринта, но и различной степени изменения образований перепончатого лабиринта, которые ничем не отличаются от изменений, находимых при конгенитальной глухонемоте.

Выше уже было указано на то, что Hammerschlag,[12,13] ввиду этих находок предлагает говорить о наследственной дегенеративной глухонемоте. В пользу этого говорят также родословные таблицы, составленные Hammerschlag'ом[85] и Korner'ом,[86] из которых явствует, что случаи глухонемоты, прогрессивной лабиринтной тугоухости и отосклероза действительно попадаются среди членов одной и той же семьи.

Случаи подотдела в соответствуют типу Siebenmann'a (см. выше).

Случаи подотдела г редко бывают сопряжены с конгенитальной глухотой, так как большею частью атрезия ограничивается только областью среднего и наружного уха, что доказывается, конечно, результатами функционального исследования. Тем не менее и здесь возможны случаи, когда наряду с недоразвитием наружного и среднего уха наблюдается также еще и недоразвитие внутреннего уха, обусловливающее наличие конгенитальной глухоты.

Об изменениях во внутреннем ухе при приобретенной глухонемоте будет сказано ниже.

Lange[19] делит глухонемоту с патологоанатомической точки зрения на три группы:

Steurer[76] предлагает следующую классификацию:

Первая группа - аномалии развития - делится, по Steurer'y, на пять подотделов:

A. Регрессивные изменения среднего уха и капсулы лабиринта.

Б. Регрессивные изменения внутреннего уха.

Эти последние, в свою очередь, делятся на:

B. Регрессивные изменения ствола слухового нерва:

Г. Регрессивные изменения центрального отдела слухового органа (опухоли, энцефалит).

Против приведенной классификации Steurer'a Denker[11] справедливо возражает, что подотдел а первой группы должен быть совершенно исключен из причин глухонемоты, так как аномалии слухового прохода сами по себе при незатронутом слуховом нерве не могут вести к глухонемоте, равным образом подотдел б должен быть изменен в том смысле, что только облитерация обоих окон может служить причиной глухонемоты.

Ввиду всех указанных недостатков различных классификаций патологоанатомического характера Denker[11] предлагает придерживаться несколько модифицированной классификации Siebenmanrs'a, как практически наиболее приемлемой.

Denker[11] предлагает прежде всего различать глухонемоту врожденную и приобретенную во внутриутробной жизни.

|

Рис. 9. Недоразвитие эпителия на membrana basilaris. Полный дефект Кортиева органа (по Oppikofer'у: Drei Taubstummenlabyrinthe. Ztschr. f. Ohrenheilkunde Bd. 43. S. 177. 1903). |

|

Рис. 10. Глухонемота после коревого менингита (по Nager'y: Beltrage zur Histologie der erworbenen Taubsturamheit. Ztschr. f. Ohrenheilkunde. Bd. 54, S. 217, 1907).

|

|

Рис. 11. Глухонемота кретинов. Изменения в среднем ухе (по F. R. Nager'y: Die Beziehungen des endemischen Kretinismus zum Gehdrorgan. Denker Kahler's. Handbuch. Bd. VI. ;S. 623. 1926). |

Какой бы ни придерживаться классификации, нужно помнить ее условный характер и невозможность с полной достоверностью в большинстве случаев отличить по патологоанатомической картине врожденные случаи глухонемоты от приобретенных.

Во всяком случае, классификация Denker'a[11] нам кажется наиболее удовлетворяющей практическим потребностям.

Так как приобретенные формы глухонемоты возникают либо менингогенно, либо тимпаногенно, то мы в таких случаях находим изменения, либо ограниченные одним только внутренним ухом, либо внутренним и средним одновременно.

Из патологических изменений среднего уха, находимых при приобретенной глухонемоте, можно отметить следующие: воспаление с эксфолиацией слуховых косточек, анкилозы цепи слуховых косточек, полную атрезию барабанных полостей (случай Holzel'я[87]) или атрезию лабиринтных окон (случай Habermann'a[88] и Denker'a[89]) соединительнотканного или костного характера. Наряду с изменением в среднем ухе часто находят также кариес или некроз лабиринта, атрофически-дегенеративные изменения в нем, или residua воспалительных изменений.

Резкие изменения в среднем ухе находят при эндемической глухонемоте кретинов. Nager,[90] исследовавший много подобных случаев, считает характерными следующие признаки: изменение формы лабиринтной капсулы в смысле сильного разрастания периостально-образованной части ее; вследствие этого получается резкое изменение лабиринтных окон. Кроме того, он отличает изменение формы барабанной полости, неправильное развитие стремячка и сращение сочленения наковальни с каналом лицевого нерва и со стремячком (рис. 11).

Изменения во внутреннем ухе при кретинизме, состоящие в резкой атрофии нервных волокон и ганглиозных клеток, возникают вторично, (рис. 12).

Однако О. Mayer[91] на основании своих исследований приходит к заключению, что при глухонемоте кретинов во внутреннем ухе могут наблюдаться не только атрофически-дегенеративные изменения вторичного характера, но также еще и изменения, бесспорно носящие характер аномалий развития. Эти аномалии возникают не только как результат порочной закладки лабиринта, но также вследствие влияния матери на плод во внутриутробной жизни, т.е. являются и унаследованными и приобретенными во внутриутробной жизни.

|

Рис. 12. Глухонемота кретинов. Изменения во внутреннем ухе (по F. R. Nager'y: Die Beziehungen des endemlschen Kretlnismus zum QehOrorgan. Denker - Kahler's Handbuch. Bd. VI, S. 625, 1926). |

Во внутреннем ухе находят утолщения эндоста с возникновением из него костных масс, а также образование соединительно - тканных перемычек, суживающих полости улитки, преддверия и полукружных каналов в перилимфатических пространствах, а иногда и вызывающих полную их облитерацию. Стенки перепончатого лабиринта могут также утолщаться в том или ином отделе. Облитерация лабиринта всюду носит местный характер (случаи Р. С. Larsen'a и Н. Mygind'a,[92] Schwabach'a[93] и др.).

В других случаях изменения возникают, главным образом, в эндолимфатических пространствах. Здесь можно видеть изменение стенок ductus cochlearis, состоящее либо в западении membranae Reissneri, либо, наоборот, в выпячивании ее в сторону scala vestibuli, что указывает, по Steurer'y,[94] в соответствии с учением Wittmaack'a о hydrops labyrinthi, на бывшую водянку.

На границе между улиткой и круглым мешочком может образоваться настоящая перегородка, которую Alexander[15] предложил называть septum vestibule-cochleare.

Помимо изменений стенок и полостей перепончатого лабиринта могут наблюдаться изменения также и со стороны эпителия ductus cochlearis. Papilla basilaris может полностью исчезнуть или превратиться в кучку совершенно недиференцированных клеток. Кортиева перепонка может также погибнуть, сместиться или потерять связь с crista spiralis. Иногда вокруг нее образуется ядерная оболочка, что, как уже указано выше, неправильно использовалось раньше как признак врожденной глухонемоты. Ligamentum spirale может разрыхляться и stria vascularis атрофироваться, количество пигмента может сильно увеличиться, vas spirale облитерироваться.

Аналогичные изменения наблюдают и со стороны чувствующего эпителия мешочков преддверия. Акведукты могут совершенно зарасти.

Ствол слухового нерва, нервные волокна и нервные клетки в ganglion cochleare могут представлять различные картины атрофически-дегенеративных изменений.

Начиная с 1904 г. Немецким отологическим обществом было начато издание особых атласов под названием: "Die Anatomie der Taubstummheit". Таких атласов вышло восемь до 1911 г., и затем это издание прекратилось навсегда. В этих восьми выпусках собраны случаи патологоанатомических исследований глухонемоты с атласами рисунков.

Ввиду важности этого издания для лиц, интересующихся анатомией глухонемоты, я привожу здесь содержание и названия всех статей:

выпуск 1 содержит описание случаев Siebenmann'a,[95] Watsuji[96] и Polltzer'a[19],Кроме перечисленных случаев в анатомической литературе имеется еще множество других описаний гистологического исследования глухонемоты. Приводим некоторых авторов и названия их статей: Alexander,[109] Nager,[110] А. Ф. Иванов,[111] Alt,[112] Ruttin,[113] Quix,[114] Theodore,[115] Oppikofer,[116] Kuche-Hane,[117] Oppikofer,[118] Polltzer,[119] Lederer,[120] J. Fischer,[121] Hofmann.[122] Nager,[123] Steurer,[124] Ундриц,[125] Rumbel,[126] Билинкис,[127] и др.

Обзоры по патологии глухонемоты принадлежат М. Gurke[128] и Holger Mygind'y[129]. О наследственной передаче особенно подробно изложено у Е. Urbantschitsch'a[35].

|

The requested URL /down.htm was not found on this server.